Monthly Report of the Jupiter-Saturn Section, April 2025

課長 堀川 邦昭 K.Horikawa

木星はおうし座を順行中である。 観測シーズンは最終盤を迎え、木星は日没後の晴天で、日々高度を下げている。 春もたけなわとなったが、寒冷渦の影響で天候もシーイングも悪く、木星面の詳細を捉えるのが難しくなっている。 今月は下表の観測者から報告が寄せられた。

| 阿久津富夫 | (フィリピン) | 45cm反赤/35cmSC赤 | 画像11 |

| 石橋 力 | (神奈川県) | 31cm反赤 | 画像4 |

| 伊藤 了史 | (愛知県) | 30cm反赤 | 画像19 |

| 永長 英夫 | (兵庫県) | 35cmSC赤 | 画像17、展開図8 |

| 尾崎 公一 | (愛知県) | 44cm反赤 | 画像5 |

| 鈴木 邦彦 | (神奈川県) | 19cm反赤 | 画像15 |

| 堀川 邦昭 | (神奈川県) | 30cm反赤 | スケッチ13枚 |

| 宮崎 勲 | (沖縄県) | 40cm反赤 | 画像188 |

| Abel, Paul | (英国) | 31cm反赤 | スケッチ2枚 |

| Foster, Clyde | (ナミビア) | 35cmSC赤 | 画像4 |

| Go, Christopher | (フィリピン) | 35cmSC赤 | 画像13 |

| Olivetti, Tiziano | (タイ) | 50cm反赤 | 画像2 |

| Pellier, Christophe | (フランス) | 31cm反赤 | 画像25 |

| Wesley, Anthony | (オーストラリア) | 42cm反赤 | 画像13 |

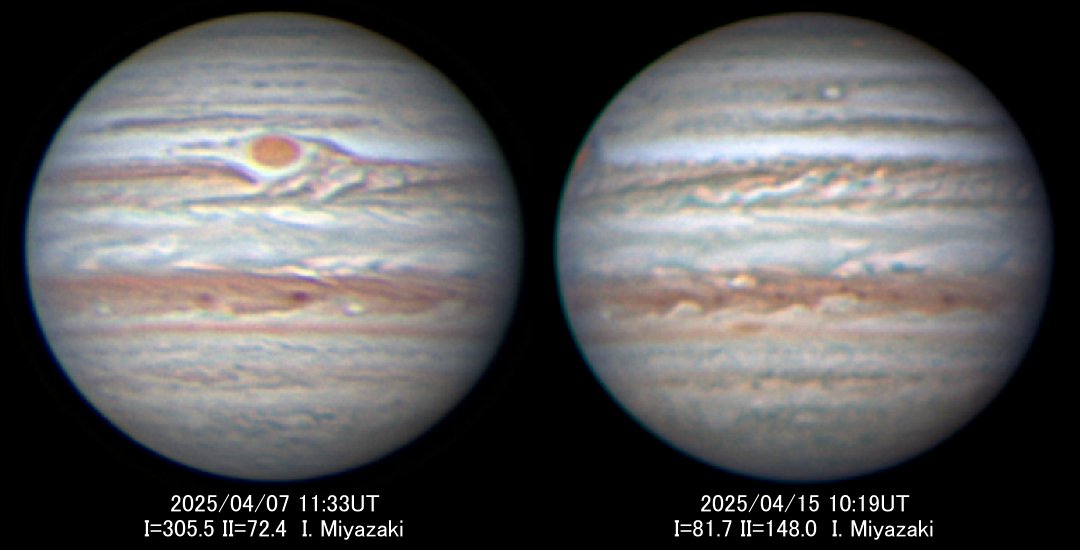

3月下旬、RS後方にフックが再び形成された。 まもなくRS前方にSTrBが伸長を始め、今月下旬には30°超える長さに成長している。 フックは昨年7月と今年1月にも出現したが、短期間の不完全な活動に終わっていた。 濃いSTrBの伸長を伴う本格的な活動は、昨年4月以来、1年ぶりである。

RS本体は体系II=73.4°(29日、伊藤氏)にあり、鮮やかなオレンジ色でRS Hollow内部も明るく、フックの影響は今のところ見られない。 宮崎氏は、可視光ではきれいな楕円形だが、メタンバンドでは少し歪んで見えるので、軽微なフレークが発生しているのかもしれないと述べている。

mid-SEB outbreakは、活動域の前端部がRS後方の白雲領域(post-GRS disturbance)に達したようだ。 過去のoutbreak同様、SEBの北部に沿って進みながら、post-GRS dist.を北から押し上げているように見える。 活動域本体は、体系II=130〜230°の範囲にあり、SEB中央〜北部に白斑や暗柱が多数見られる。

South Equatorial Disturbance(SED)は、3月半ば以降、本陣の白斑が消失し、代わって今月は体系I=213.6°(16日、宮崎氏)のSEB北縁にリフトが見られるようになった。 後方のSEB北部に白雲を引きずっていて、活動の初期に見られた本陣の様相に近い。 ただし、従来の本陣よりも20°ほど前方に位置し、ドリフトは体系Iに対して+0.7°/dayと、従来の本陣のそれ(+1.2°/day)よりも小さい。 ドリフトチャートでは本陣が3月以降、加速したように見えるのだが、確実なところはわからない。

NTBs jetstream outbreakの活動が終息し、NTBは赤茶色のベルトとして復活した。 ベルトにはまだ濃淡が残り、体系I=70°付近には大きな暗斑も見られる。 NEBはoutbreakの影響を強く受けて、各所で北縁が侵食されている。 NEBの拡幅は早くも解消に向かっているようだ。 NEB北部の白斑は多くがNTrZに半露出し、不明瞭になっている。 体系II=157.7°(27日、Go氏)にある長命なWSZも、大きな明部の中の灰色の斑点になってしまった。 また、NTBの北ではNTZが薄暗く、NNTBsの暗斑群は数少なくなった。 outbreakの影響はかなり広い範囲に及んでいるようだ。

3月12日の合と23日の環の消失(環の平面が地球を通過)を過ぎ、土星は明け方の東天に昇るようになった。 新しい観測シーズン(2025-26シーズン)の幕開けである。 実質的に消失状態の環を捉えようと、熱心な観測者から報告が寄せられている。

| 阿久津富夫 | (フィリピン) | 45cm反赤 | 画像12 |

| 石橋 力 | (神奈川県) | 31cm反赤 | 画像1 |

| 熊森 照明 | (大阪府) | 35cmSC赤 | 画像2 |

| Foster, Clyde | (ナミビア) | 35cmSC赤 | 画像21 |

| Go, Christopher | (フィリピン) | 35cmSC赤 | 画像3 |

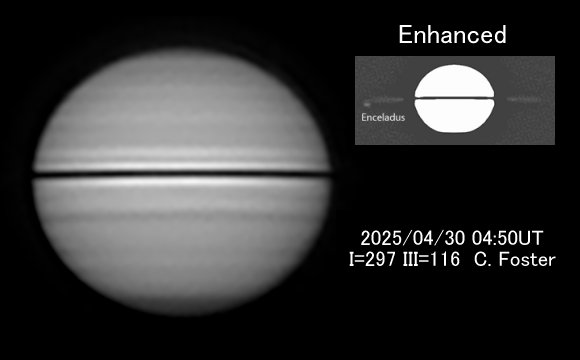

環の平面は3月23日17時(UT)に地球を通過した。 16年ぶりの環の消失だが、合の直後で、日の出時の高度はわずか3°、観測は不可能であった。 今月は太陽と地球が環の平面をはさむような位置関係となり、太陽の当たらない環の南側を見るという状況になっている。

画像では土星本体中央を暗い直線状の環が横切っている。 条件が良ければ、左右に半透明のC環やカシニの空隙が光斑として見えるそうだが、低空かつ薄明中では厳しいようだ。 それでも強調処理された画像では、かすかに環を認めることができる。

環の平面は5月6日16時(UT)に太陽を横切り、それ以降は、環の南側に太陽が当たるようになる。 環は明るく細い線として見えるようになるだろう。

(5月5日 堀川)

|

| 図1 フックの出現とRSに迫るmid-SEB outbreak |

|---|

| 左) オレンジ色で明瞭なRSの後方にフックが形成され、前方にはSTrBが伸長している。右) mid-SEB outbreakの先端部が左端のRSに接近し、post-GRS dist.の北へくさび状に入り込みつつある。 |

|

| 図2 環が消失中の土星 |

|---|

| 現在は太陽の当たっていない環の南側が地球に向いている。土星本体の中央を横切る暗いラインが環。右は強調画像で、土星の左右に環がうっすらと見える。 |