Monthly Report of the Jupiter-Saturn Section, May 2025

課長 堀川 邦昭 K.Horikawa

木星はおうし座を順行中でまもなく夏至点を通過する。 今月の日没時の高度は37°から15°へと急降下し、観測シーズンはほぼ終了となった。 シーズン最終盤の木星面を捉えようと、下表の熱心な観測者から報告が寄せられた。

| 阿久津富夫 | (フィリピン) | 45cm反赤 | 画像2 |

| 石橋 力 | (神奈川県) | 20cm反赤 | 画像1 |

| 伊藤 了史 | (愛知県) | 30cm/20cm反赤 | 画像8 |

| 鈴木 邦彦 | (神奈川県) | 19cm反赤 | 画像6 |

| 堀川 邦昭 | (神奈川県) | 30cm反赤 | スケッチ6枚 |

| 宮崎 勲 | (沖縄県) | 40cm反赤 | 画像89 |

| Go, Christopher | (フィリピン) | 35cmSC赤 | 画像2 |

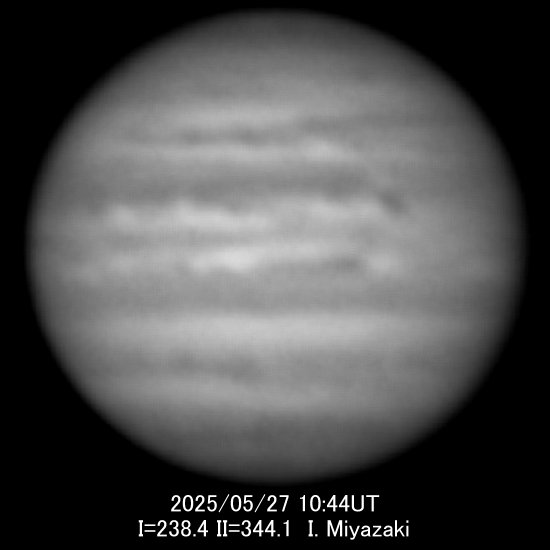

mid-SEB outbreakの先端部は今月上旬にRS北に達した。 元々RS後方にあったpost-GRS disturbanceは、南へ押し上げられて潰れてしまったようだ。 RS前方ではSEB北縁がかなり乱れていて、outbreakが前方へ抜けた可能性もあるが、後述するSEDの活動によるものかもしれない。

SED本陣は体系I=240°にあり、可視光ではSEBnのリフトとして見られるが、赤外やメタンバンドでは、リフト後部のEZsにかなり濃い暗部が存在する。 今月前半にmid-SEB outbreakの北側を通り、月半ばにはRSの北を通過した。 その際、可視光では広い範囲でSEBnが淡化し、赤外/メタンではSEBn〜EZsが大きく乱れた。 mid-SEB outbreakの白雲がSEBnのリフトからEZsへ流れ込んだ可能性も考えられるが、残念ながら詳しい様子はわからない。

3月下旬に出現したRS後部のフックは、今月も顕著であった。 STrBは伸長を続け、月初にSTBの前端を追い越し、月末には先端が体系II=320°付近に達しているようだ。 活動はしばらく続きそうである。

土星はみずがめ座を抜けてうお座を順行中である。 日の出時の高度は30°を越え、観測しやすくなった。 今月は下記の観測者から報告が寄せられた。

| 阿久津富夫 | (フィリピン) | 45cm反赤/35cmSC赤 | 画像25 |

| 伊藤 了史 | (愛知県) | 20cm反赤 | 画像1 |

| 尾崎 公一 | (愛知県) | 44cm反赤 | 画像21 |

| 小山田博之 | (東京都) | 28cmSC赤 | 画像3 |

| 熊森 照明 | (大阪府) | 35cmSC赤 | 画像5 |

| 鈴木 邦彦 | (神奈川県) | 19cm反赤 | 画像1 |

| Foster, Clyde | (ナミビア) | 35cmSC赤 | 画像39 |

| Go, Christopher | (フィリピン) | 35cmSC赤 | 画像6 |

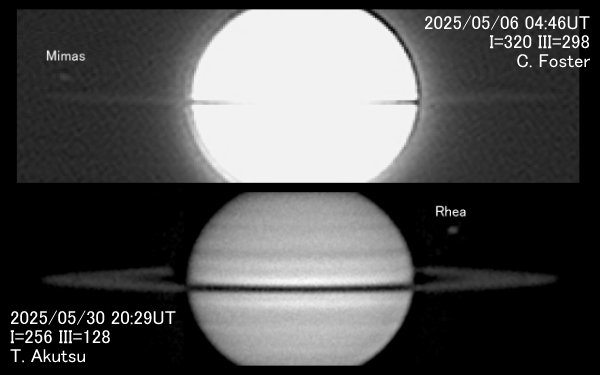

5月6日16時(UT)、環の平面が太陽を通過した。 以後、太陽は地球と同じ環の南側を照らすようになり、環の裏側を見る状態は解消した。 ただし、環の平面の太陽に対する傾きはまだ0.3°と小さく、画像で見る環はとても暗い。 一方、環の地球に対する傾きは月末に3°となり、リングであることがわかるし、カシニの空隙の存在も認めることができるようになった。

今回の消失を振り返ると、過去の眼視による知見とは異なっていた。 太陽の当たらない環の裏側は、光斑ではなく直線状で、環の平面の太陽通過前後ではほとんど変化なく、表裏の区別は見られなかった。 通過前は眼視/モニター上では見えず、強調処理された画像でのみ環を判別できたので、撮像観測の優位性が際立ったが、通過後はわすが2日で眼視/モニター上で見えるとのコメントが寄せられたので、ある程度の明度があれば、眼視の方が敏感に捉えることができるようだ。

ただし、以上のような結果は眼視と撮像の違いによるのか、それとも低空+薄明という条件の悪さに起因するのかはよくわからない。 より詳しいことは、次の2038〜39年の消失を待たねばならないようだ。

(6月6日 堀川)

|

| 図1 活動的なSED |

|---|

| 中央右の濃い暗斑がSED本陣で、前方のSEBn〜EZsが乱れている。南側では伸長中のSTrBが見える。赤外画像。 |

|

| 図2 復活し始めた土星の環 |

|---|

| 上) 消失のわずか12時間前。強調画像で環がかすかにわかる。下) 環の傾きが増して、リングであることがよくわかる。赤外画像。 |