Monthly Report of the Jupiter-Saturn Section, March 2025

課長 堀川 邦昭 K.Horikawa

おうし座を順行中の木星は、2日に東矩となり、日没後の南天高く見られる。 望遠鏡の視野の中で木星像が日々、小さくなっていくのを見ると、観測シーズンが終盤を迎えていることを実感する。 今月は下表の観測者から報告が寄せられている。

| 阿久津富夫 | (フィリピン) | 45cm反赤/35cmSC赤 | 画像5 |

| 安達 誠 | (滋賀県) | 36cm反赤 | スケッチ2枚 |

| 石橋 力 | (神奈川県) | 31cm反赤 | 画像14 |

| 伊藤 了史 | (愛知県) | 30cm反赤 | 画像21 |

| 永長 英夫 | (兵庫県) | 35cmSC赤 | 画像11、展開図4 |

| 尾崎 公一 | (愛知県) | 44cm反赤 | 画像14 |

| 鈴木 邦彦 | (神奈川県) | 19cm反赤 | 画像20 |

| 堀川 邦昭 | (神奈川県) | 30cm反赤 | スケッチ21枚 |

| 宮崎 勲 | (沖縄県) | 40cm反赤 | 画像237 |

| 山崎 明宏 | (東京都) | 40cm反赤 | 画像12 |

| Abel, Paul | (英国) | 31cm反赤 | スケッチ8枚 |

| Fattinnanzi, Cristian | (イタリア) | 36cm反赤 | 画像1 |

| Foster, Clyde | (ナミビア) | 35cmSC赤 | 画像13 |

| Go, Christopher | (フィリピン) | 35cmSC赤 | 画像8 |

| Olivetti, Tiziano | (タイ) | 50cm反赤 | 画像4 |

| Pellier, Christophe | (フランス) | 31cm反赤 | 画像52 |

NTBs jetstream outbreakの活動を先導していた2つの先行白斑は、前方の活動域に追いついて、LS#3が2月末、LS#2は3月初めに相次いで消失した。 白斑の後方に形成された暗部はすべてつながり、まだ濃淡が残る所もあるが、NTBは徐々に一様なベルトに復活しつつある。 また、体系II=0〜200°の範囲ではNTBの北側にNTBnが形成されている。 NTB本体が赤茶色であるのに対して、NTBnは色調が大きく異なり、青灰色をしている。

一方、隣接するNTrZ〜NEB北部は、今もなおoutbreakの影響が続いている。 平坦だったNEB北縁は鋸歯状になり、各所でNTrZから白雲が入り込んでいる。 北縁が削られた結果、NEBは少し細くなり、ベルト北部に埋もれていた白斑は、北熱帯(NTrZ)に口を開いている。

mid-SEB outbreakは領域全体が-1〜-2°/dayのドリフトで前進しながら活動を続けている。 体系II=200°を中心に130°の範囲で乱れた白雲が広がり、前端部はRS後方の白雲領域(post-GRS disturbance)に接近しつつある。 発生当初は後端部が白雲の供給源であったが、1月以降は複数の場所で同時多発的に白雲が湧出し、白斑や暗柱を形成している。

South Equatorial Disturbance(SED)は、体系I=200〜300°台でEZsに伸びるfestoonが多数見られるが、本陣は不明瞭で、体系I=200°付近に明部がいくつか認められるのみとなっている。 SEDは衰えつつあるように見えるが、メタンバンドの画像で見ると、EZsはまだ全周でかなり乱れていて、活動はしばらく尾を引きそうだ。

RSは2月後半から90日周期の後退期に入り、体系II=72.3°(31日、永長氏)と、先月に比べて4°ほど後退した。 長径はシーズン平均で11.2°と、最小記録を更新している。 RS後部のフックはほぼ消失したが、月前半はSEBsの後退暗斑がRSを回って前方へ流れ出ていた。

永続白斑BAは体系II=118.9°(27日、Pellier氏)にあり、RSに近づきつつあるが、前後のSTZと同じような色調で、コントラストが極めて低く、画像では見落としてしまいそうである。

STBnのジェットストリーム暗斑群はかなり少なくなったものの、目立つ大型の暗斑がある。 2月初めにRS後方を回ったSEBsの暗斑が、STBnのジェットストリームに捉えられたもので、その際、暗斑はRS前方で2つに分裂し、一方はSTBnの暗斑となり、もう一方は再びRS bayに入り込むという興味深い動きが見られた。 暗斑は体系II=303.3°(25日、宮崎氏)にあり、-2.6°/dayのドリフトで前進している。

(4月4日 堀川)

|

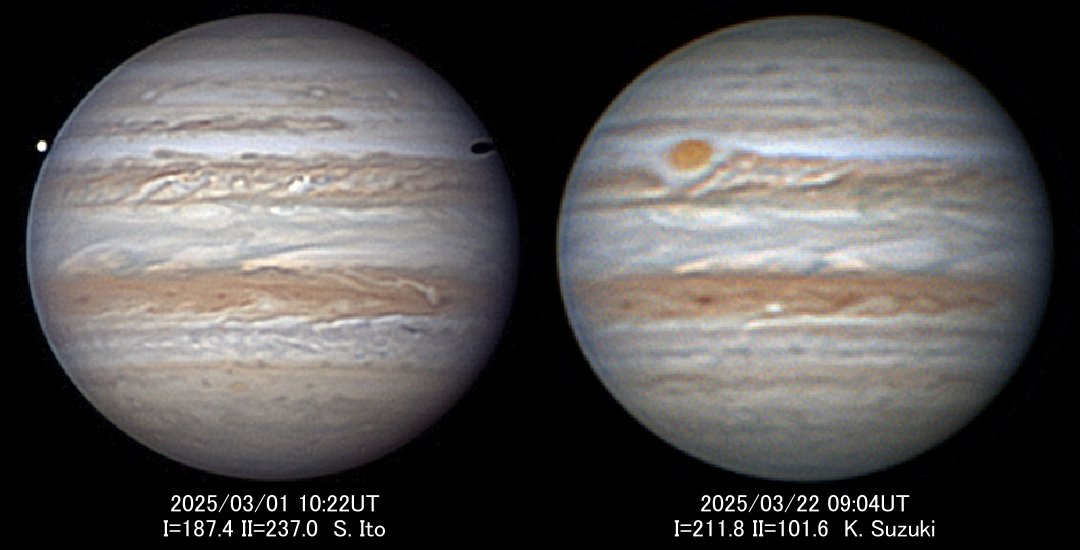

| 図1 今月の木星面 |

|---|

| 左) mid-SEB outbreakの活動域。EZsにはSEDの本陣の白斑が見られるが、不明瞭。NTBが復活し、NEB北縁はかなり乱れている。左端にイオ、右端にその影が見える。右) RSとその周辺。RSは明瞭で、フックはほぼ消失。後方のSTBに永続白斑BAが湾を作っているが、極めて不明瞭。 |