Monthly Report of the Jupiter-Saturn Section, February 2025

課長 堀川 邦昭 K.Horikawa

木星は4日におうし座のアルデバランの北で留となり、順行に転じた。 日没直後は南天高く、夕凪の効果と相まって、比較的シーイングの良い日が度々あった。 今月は下表の観測者から報告が寄せられている。

| 阿久津富夫 | (フィリピン) | 45cm反赤 | 画像5 |

| 石橋 力 | (神奈川県) | 31cm/20cm反赤 | 画像16 |

| 伊藤 了史 | (愛知県) | 30cm反赤 | 画像39 |

| 尾崎 公一 | (愛知県) | 44cm反赤 | 画像16 |

| 熊森 照明 | (大阪府) | 35cmSC赤 | 画像6 |

| 鈴木 邦彦 | (神奈川県) | 19cm反赤 | 画像46 |

| 鈴木 隆 | (東京都) | 18cm反赤 | 画像4 |

| 堀川 邦昭 | (神奈川県) | 30cm反赤 | スケッチ41枚 |

| 宮崎 勲 | (沖縄県) | 40cm反赤 | 画像180 |

| 山崎 明宏 | (東京都) | 40cm反赤 | 画像21 |

| Abel, Paul | (英国) | 31cm反赤 | スケッチ6枚 |

| Dauvergne, Jean-Luc | (フランス) | 30cm反赤 | 画像13 |

| Foster, Clyde | (ナミビア) | 35cmSC赤 | 画像4 |

| Go, Christopher | (フィリピン) | 35cmSC赤 | 画像29 |

| Olivetti, Tiziano | (タイ) | 50cm/100cm反赤 | 画像33 |

| Pellier, Christophe | (フランス) | 31cm反赤 | 画像13 |

| Wesley, Anthony | (オーストラリア) | 42cm反赤 | 画像13 |

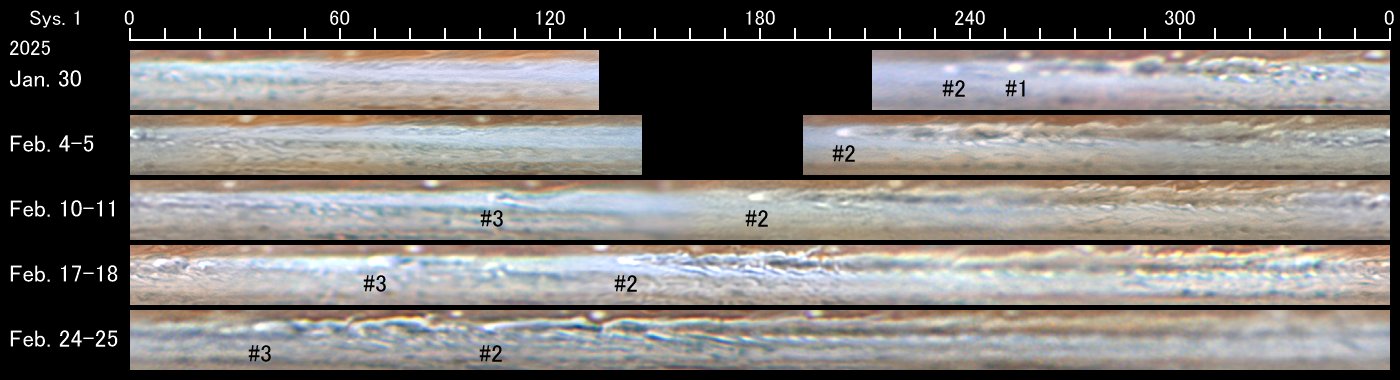

まず、NTBs jetstream outbreakの活動状況である。 最初に発生した先行白斑(LS#1)は、2月初めに二つ目の先行白斑(LS#2)の活動域に追いつき、消失してしまったが、9日には入れ替わるようにLS#2の約70°前方に第3の先行白斑(LS#3)が出現した。 2つの先行白斑は、体系Iに対して-4.9°/day前後のドリフトを持ち、LS#3の方がやや遅い。

16日の時点では、LS#3は体系II=259.6°に、LS#2は体系II=328.3°(いずれも伊藤氏)に位置し、後方に乱れた暗斑や白斑による活動域を伴っていた。 発生間もないLS#3の活動域は20〜30°と短いが、LS#2の活動域はLS#1により形成されたNTBの暗部と連結して体系I=180°付近まで伸び、その後方は北へ下がってNTBnに変化しながらLS#3の北を通って木星面を一周している。

I=180°付近やLS#3の後方といった乱れた領域では、先行白斑並みのドリフトを持つメタンブライトな白斑があることを水元伸二氏(東京都)は指摘しており、BAAのRogers氏は、これらを"plumelet(小プリューム)"と呼んでいる。

過去のoutbreak同様、影響は隣接する拡幅中のNEBにも及んでおり、ベルト北縁が侵食されて白雲が入り込んているところがあり、NEB北部の白斑のいくつかは、NTrZに半露出している。

その後、2月末にはLS#3が前方の活動域に追いついて急速に衰退・消失した。 残るLS#2もLS#3の活動域に到達しつつあり、消失は時間の問題と思われる。 outbreakはNTB全周に波及し、今後はNTBがしだいに安定した濃いベルトになって行くであろう。

mid-SEB outbreakは体系II=240°を中心として約80°の範囲で活動を続けている。 後端は体系II=270°付近にあり比較的明瞭だが、前端側はSEB北部へ細く拡散している。 内部はまだ乱れているが、大きな模様は少なくなり、コントラストも低い。 活動のピークは過ぎたように思われる。

South Equatorial Disturbance(SED)は、体系I=240〜0°の範囲で、SEB北縁に多数の突起や長いfestoonなどが見られ活動的だが、体系I=180°付近にある本陣は、EZsの大型の白斑が目立っているものの、SEBnのリフトや他の暗色模様の活動は鈍く、衰えつつあるようだ。

RSはオレンジ色で大きな変化は見られない。 月後半から90日振動の後退期に入ったようで、28日には体系II=70.2°(鈴木氏)に位置している。 後方のSEB南縁では、1月後半からフックが形成され、RS前方に短いSTrBも伸長したが、活動は鈍く、今月末にはほぼ衰えてしまった。

来月12日に合となる土星は、夕暮れの西天低くなり、2024-25シーズンは終了した。 シーズン最後の報告が寄せられている。

| 伊藤 了史 | (愛知県) | 30cm反赤 | 画像1 |

9日の伊藤氏の画像は、環の北側を捉えた最後の姿となった。 次に環の北側が見えるのは、13年後の2038年である。

来シーズンは環の消失で始まる。 環の平面が(A)地球を通過するのは3月23日17時(UT)で、(B)太陽を通過するのは5月6日16時(UT)である。

(A)は合明け直後で、観測は実質的に不可能だが、(B)までの間は光の当たらない環の裏側を見るチャンスで、半透明のC環やカシニの空隙が光斑として見える可能性がある。 条件はかなり悪いが、撮像技術の進歩した今日なら、予想以上の画像が得られるのではと期待している。

(3月4日 堀川)

|

| 図1 NTBs jetstream outbreakの活動 |

|---|

| 3つの先行白斑が高速で前進しながらNTBを濃化復活させて行く様子。経度は体系I。 LS#1は2月初めに消失し、9日にLS#3が出現した。LS#2の後方には濃く幅のあるNTBが復活している。 |