Monthly Report of the Jupiter-Saturn Section, January 2025

課長 堀川 邦昭 K.Horikawa

木星はおうし座を逆行中で、観測の好機にある。 悪気流に悩まされることの多い季節だが、寒気が緩んだ月後半は、この時期としては珍しく好シーイングが数日続いた。 今月は下表の観測者から報告が寄せられている。

| 阿久津富夫 | (フィリピン) | 45cm反赤 | 画像56 |

| 安達 誠 | (滋賀県) | 36cm反赤 | スケッチ3枚 |

| 石橋 力 | (神奈川県) | 31cm/20cm/10cm反赤 | 画像31 |

| 伊藤 了史 | (愛知県) | 30cm反赤 | 画像51 |

| 永長 英夫 | (兵庫県) | 35cmSC赤 | 画像4 |

| 岡村 修 | (兵庫県) | 28cmSC赤 | 画像1 |

| 尾崎 公一 | (愛知県) | 44cm反赤 | 画像156 |

| 熊森 照明 | (大阪府) | 35cmSC赤 | 画像17 |

| 鈴木 邦彦 | (神奈川県) | 19cm反赤 | 画像90、動画1 |

| 鈴木 隆 | (東京都) | 18cm反赤 | 画像4 |

| 堀内 直 | (京都府) | 40cm反赤 | 画像5 |

| 堀川 邦昭 | (神奈川県) | 30cm反赤 | スケッチ62枚 |

| 三品 利郎 | (神奈川県) | 20cm反赤 | 画像13 |

| 宮崎 勲 | (沖縄県) | 40cm反赤 | 画像386 |

| Abel, Paul | (英国) | 31cm反赤 | スケッチ2枚 |

| Dauvergne, Jean-Luc | (フランス) | 30cm反赤/19cm屈赤 | 画像25、展開図3 |

| Foster, Clyde | (ナミビア) | 35cmSC赤 | 画像24 |

| Go, Christopher | (フィリピン) | 35cmSC赤 | 画像32 |

| Olivetti, Tiziano | (タイ) | 50cm/41cm反赤 | 画像23 |

| Pellier, Christophe | (フランス) | 31cm反赤 | 画像21 |

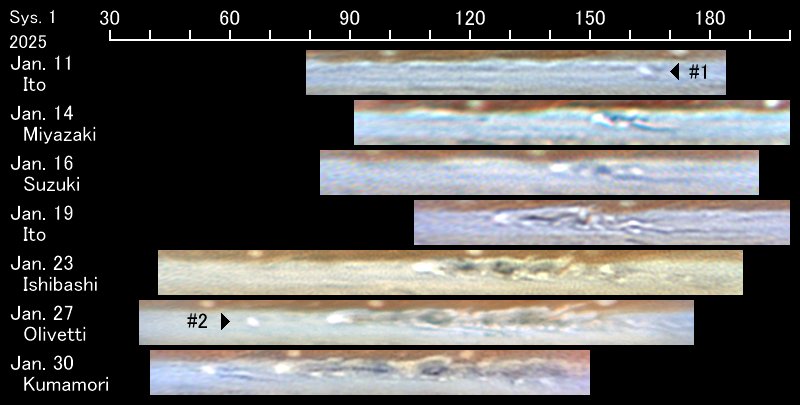

木星面最速のジェットストリームの攪乱現象である、NTBs jetstream outbreakが発生した。 この現象は、かつては「北温帯流-C」と呼ばれ、体系Iに対して-5°/dayという超高速で前進する先行白斑(Leading spot)と、その後方に発達する暗部の活動により、淡化消失していたNTBを短期間で濃化復活させる。 近年は4〜5年おきに発生しており、今回は2020年8月以来、4年5ヵ月ぶりである。 なお、この現象に関係する模様は、高速のジェットストリームに乗って運動するので、経度は例外的に体系Iを適用する。

先行白斑(LS#1)は10日、体系I=168.0°、北緯24°(宮崎氏)で発生した。 最も早い宮崎氏のメタン画像では、隣接するNEBnの白斑よりも薄暗いが、1自転後はメタンでも赤外でも極めて明るく、翌日には筆者も眼視で認めることができた。 そのため、宮崎氏の画像は木星大気上層へ成長し始めたばかりの雲を捉えたものと考えられる。

LS#1は当初-4.5°/dayとやや遅かったが、数日後には-5.0°/dayに加速し、30日には体系I=72.6°(熊森氏)に達している。 後方には青黒い暗部が形成され、NTBが濃化復活を始めた。 また、隣接するNEBでは、outbreakの白雲の一部が流れ込み、NEBnの白斑と接するなどの影響が見られる。 暗部の長さは月末で70°と、急速に伸長している。

この間、27日にはLS#1の約20°前方に新たな白斑(LS#2)が出現した。 先行白斑が複数形成されるのは珍しいことではなく、前回2020年の活動では3個観測された。 月末にはLS#2の後方でも暗部の形成が始まっている。 先行白斑は前方の活動域に追いつくと、急速に衰えて消失することが知られている。 LS#1は2月初めにはLS#2の活動域に追いつくので注目したい。

mid-SEB outbreakは、長さ50〜60°の乱れた白雲領域として活動を続けている。 白斑の発生源は、後端部が活動を停止し、今月は活動域全体に分散したようだ。 内部は混沌としていて、個々の白斑を識別することは困難である。 また、今月は領域全体が-1.5°/dayで前進するようになり、月末には体系II=260°前後に位置している。

South Equatorial Disturbance(SED)は全周に広がって、至るところでSEB北縁から伸びるfestoonや突起などが見られる。 本陣と呼ばれる後端部は、EZsの白斑が明るいものの、あまり目立たない。 活動は弱まっているようだ

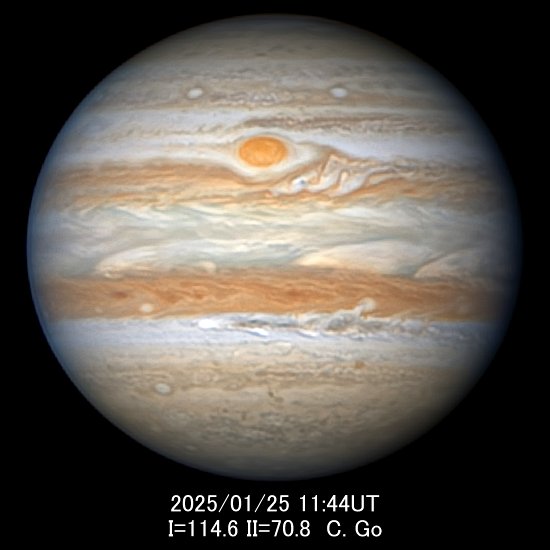

RSは体系II=68.1°(30日、宮崎氏)で停滞していて、南側をSTBの暗部が通過を始めた。 RS bay後端部ではフックが発達したが、RS前方のSTrBは弱く、SEBsジェットストリームの反転には至っていない。

NEB南部はリフト活動がやや衰えて、ベルト内部がほぼ一様に暗い領域が多くなった。 ベルト中央部にある7〜9個のバージと、北部にある7個の白斑が目立つ。

土星はみずがめ座を順行中で、夕暮れの空で日々高度を下げている。 20日には金星と入れ替わり、月末の日没時の高度は30°となった。 今月は下表の観測者から報告が寄せられた。

| 阿久津富夫 | (フィリピン) | 45cm反赤 | 画像1 |

| 石橋 力 | (神奈川県) | 31cm反赤 | 画像1 |

| 伊藤 了史 | (愛知県) | 30cm反赤 | 画像5 |

| 熊森 照明 | (大阪府) | 35cmSC赤 | 画像1 |

| Dauvergne, Jean-Luc | (フランス) | 30cm反赤 | 動画1 |

| Foster, Clyde | (ナミビア) | 35cmSC赤 | 画像14 |

観測シーズンは最終盤を迎えている。 今月の環の傾きは、4.3°から2.9°と、1°以上も減少した。 月初と月末の画像を比較すると、明らかに細くなっていて、カシニの空隙もわかりにくくなってきた。 環の北側の面を見ることができるのは、あとわずかである。

今月もタイタンの影の経過が7日と23日にFoster氏によって捉えられたが、日本では見ることができなかった。

(2月4日 堀川)

|

| 図1 NTBs jetstream outbreakの発達 |

|---|

| LS#1が体系Iに対して高速で前進し、後方に暗部が形成される様子。暗部は20日足らずで約70°の長さに成長した。27日には前方にLS#2が発生している。 |

|

| 図2 大赤斑と周辺の状況 |

|---|

| 大赤斑後方にはフックが形成されている。南側をSTBが通過中。北半球ではLS#1が見え、後方にはNTBの暗部が伸びる。 |