Monthly Report of the Jupiter-Saturn Section, September 2024

課長 堀川 邦昭 K.Horikawa

木星は12日におうし座で西矩を迎えた。 夜半にはすでに高度30を超え、薄明が始まる頃には天頂近くに達する。 いよいよ本格的な観測シーズンに突入した。 今月は下表の観測者から報告が寄せられている。

| 阿久津富夫 | (フィリピン) | 45cm反赤 | 画像42 |

| 浅田 秀人 | (京都府) | 31cm反赤 | 画像36、展開図1 |

| 石橋 力 | (神奈川県) | 31cm反赤 | 画像27 |

| 伊藤 了史 | (愛知県) | 30cm反赤 | 画像12 |

| 永長 英夫 | (兵庫県) | 35cmSC赤 | 画像48、展開図16 |

| 大杉 忠夫 | (石川県) | 30cm反赤 | 画像7 |

| 大田 聡 | (沖縄県) | 35cmSC赤 | 画像2 |

| 尾崎 公一 | (愛知県) | 44cm反赤 | 画像60 |

| 菅野 清一 | (山形県) | 30cm反赤 | 画像18 |

| 熊森 照明 | (大阪府) | 35cmSC赤 | 画像10 |

| 鈴木 邦彦 | (神奈川県) | 19cm反赤 | 画像46 |

| 鈴木 隆 | (東京都) | 18cm反赤 | 画像5 |

| 畑中 明利 | (三重県) | 40cm反赤 | 画像2 |

| 堀川 邦昭 | (神奈川県) | 30cm反赤 | スケッチ45枚 |

| 宮崎 勲 | (沖縄県) | 40cm反赤 | 画像362 |

| 山崎 明宏 | (東京都) | 40cm反赤 | 画像23 |

| 米山 誠一 | (神奈川県) | 25cm反赤 | 画像1 |

| Dauvergne, Jean-Luc | (フランス) | 30cm反赤 | 画像3 |

| Foster, Clyde | (ナミビア) | 35cmSC赤 | 画像7 |

| Go, Christopher | (フィリピン) | 35cmSC赤 | 画像12 |

| Olivetti, Tiziano | (タイ) | 50cm反赤 | 画像4 |

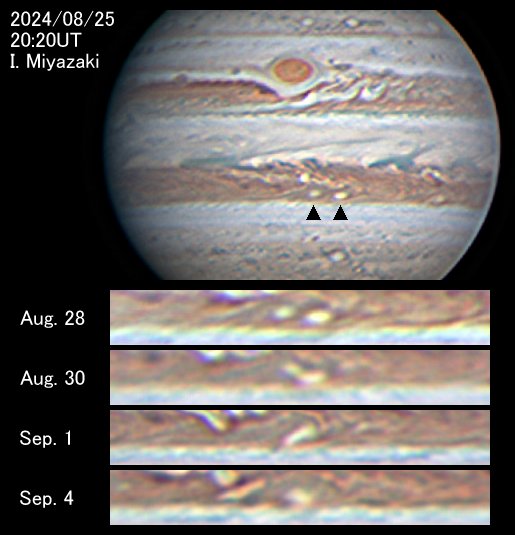

拡幅したNEB北部には7個の白斑があり、壁に開いた小窓のようである。 このうち、RSの北側にはWSCとWSEと呼ばれる2個の白斑が並んでいた。 シーズン初めから15〜20°の距離を保っていたが、8月後半になると急速に接近を始め、8月末にはWSCが南側へ、WSEが北側へ回り込みながら合体を始め、9月初めにはひとつの白斑になってしまった。 合体した白斑の前方では、NEBのリフト活動に伴って、新たな白斑が形成されつつある。 NEBnには他にも白斑になりそうな小明部が数個見られるが、まだ形成過程にあり、不安定なようだ。

South Equatorial Disturbance(SED)は、今月も活動的であった。 観測者の間で「本陣」と呼ばれている後端部にあるSEBnのリフトは、後退を続けて月末には体系I=0°を越えた。 リフトは閉じていることが多かったが、EZsには明瞭な白斑が見られる。 本陣前方の体系I=300°台は、模様の間隔が広く明暗も大きい。 体系I=200°台の中央部は、模様が密集して活動的な印象を受ける。 さらに前方へ進むとEZs〜SEBnの乱れは徐々に小さくなっていて、前端の位置は特定できない。

RSは予想通り後退して、体系II=62.0°(30日、宮崎氏)にある。 周囲の暗部は淡化が進み、後方のSEBsとを結ぶフック(スロープやブリッジを含む)はほぼ消失、前方のSTrBもかなり淡くなった。 RS前方のSEB南縁にはジェットストリームに乗って後退する大型のリングが3つ見られる。 9月末には先頭のリングがRS bayに進入した。 後続のリングも接近しているので、暗色模様の出現に注意を払いたい。

永続白斑BAは体系II=218.7°(24日、熊森氏)にある。 外縁に薄暗い縁取りが見られ、内部には白い核を持つ赤茶色の核があり、三重のリングになっている。 中程度の条件では不明瞭で、眼視では捉えることが難しい。

NEB北側の木星面は不活発で模様に乏しい。 NTBは消失したままで、outbreakの兆候は見られないし、NNTBも全周で淡く、南縁のジェットストリーム暗斑は数少ない。

土星は8日にみずがめ座で衝を迎えた。 夏が終わり、秋風が吹き始めて、観測条件は悪くなってきた。 今月は下表の観測者から報告が寄せられた。

| 浅田 秀人 | (京都府) | 31cm反赤 | 画像1 |

| 石橋 力 | (神奈川県) | 31cm反赤 | 画像4 |

| 伊藤 了史 | (愛知県) | 30cm反赤 | 画像9 |

| 大杉 忠夫 | (石川県) | 30cm反赤 | 画像2 |

| 尾崎 公一 | (愛知県) | 44cm反赤 | 画像4 |

| 熊森 照明 | (大阪府) | 35cmSC赤 | 画像9、動画1 |

| 鈴木 隆 | (東京都) | 18cm反赤 | 画像2 |

| 畑中 明利 | (三重県) | 40cm反赤 | 画像1 |

| 森田 光治 | (滋賀県) | 32cm反赤 | 画像2 |

| Abel, Paul | (英国) | 31cm反赤 | スケッチ2枚 |

| Foster, Clyde | (ナミビア) | 35cmSC赤 | 画像4 |

| Go, Christopher | (フィリピン) | 35cmSC赤 | 画像3 |

| Olivetti, Tiziano | (タイ) | 50cm反赤 | 画像2 |

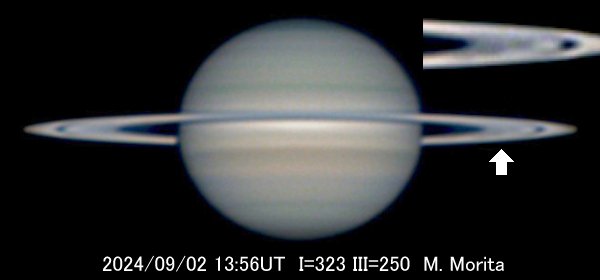

森田氏は2日、B環上にスポークが出現しているのを捉えた。 スポークは暗斑を寄せ集めたような形で、環の公転により陰影が移動する様子がわかる。 このスポークは8月22日と23日にハッブル望遠鏡(HST)が鮮明に捉えていて、精査すると、いくつかの画像で同様の陰影が見られることから、8月半ば過ぎには出現していたようである。

スポークは昨シーズンも観測されたが、今シーズンは環の傾きが小さくなり、観測が困難になっていた。 衝の時期になり、環が少し開いたことで捉えやすくなったと思われる。 スポークは9月後半の画像でも認められるので、比較的長い間、存続しているようだ。

月惑星研究会の西田和史氏(東京都)による9月7日の動画は特筆すべきで、環の両側で陰影が見られ、環の公転に従って動いていることがわかる。 これまでスポークは環の右側(南が上)、公転によって環が手前に回り込んでくる側でのみ観測されていた。 反対側でスポークが捉えられたのは初めてである。

9月前半の環は、衝効果で明るく見えていたが、後半は元の状態に戻ってしまった。 今シーズンは衝効果の期間が短かったようで、環の傾きが減少して、十分に太陽光が当たらなくなってきたことが一因かもしれない。

(10月4日 堀川)

|

| 図1 WSCとWSEの合体 |

|---|

| ▲で示した白斑がWSC(左)とWSE(右)。下は合体する様子。わずか数日でひとつの白斑になってしまった。 |

|

| 図2 スポークの出現 |

|---|

| 本体右側のB環上に見える不規則な陰影がスポーク。右上は拡大強調したもの。 |