Monthly Report of the Jupiter-Saturn Section, August 2024

課長 堀川 邦昭 K.Horikawa

木星はおうし座を順行中で、火星とともに明け方の東天にある。 15日には角距離19′まで接近し、80倍で同視野に捉えることができた。 今月は下表の観測者から報告が寄せられている。

| 阿久津富夫 | (フィリピン) | 45cm反赤 | 画像32 |

| 浅田 秀人 | (京都府) | 31cm反赤 | 画像8 |

| 安達 誠 | (滋賀県) | 36cm反赤 | スケッチ4枚 |

| 石橋 力 | (神奈川県) | 31cm反赤 | 画像19 |

| 伊藤 了史 | (愛知県) | 30cm反赤 | 画像9 |

| 永長 英夫 | (兵庫県) | 35cmSC赤 | 画像57、展開図3 |

| 大杉 忠夫 | (石川県) | 30cm反赤 | 画像2 |

| 大田 聡 | (沖縄県) | 35cmSC赤 | 画像10 |

| 尾崎 公一 | (愛知県) | 44cm反赤 | 画像99 |

| 菅野 清一 | (山形県) | 30cm反赤 | 画像5 |

| 熊森 照明 | (大阪府) | 35cmSC赤 | 画像7 |

| 鈴木 邦彦 | (神奈川県) | 19cm反赤 | 画像25 |

| 鈴木 隆 | (東京都) | 18cm反赤 | 画像3 |

| 堀川 邦昭 | (神奈川県) | 30cm反赤 | スケッチ23枚 |

| 宮崎 勲 | (沖縄県) | 40cm反赤 | 画像384 |

| 米山 誠一 | (神奈川県) | 25cm反赤 | 画像6 |

| Foster, Clyde | (ナミビア) | 35cmSC赤 | 画像4 |

| Go, Christopher | (フィリピン) | 35cmSC赤 | 画像10 |

| Grafton, Ed | (米国) | 35cmSC赤 | 画像3 |

| Olivetti, Tiziano | (タイ) | 50cm反赤 | 画像2 |

| Wesley, Anthony | (オーストラリア) | 42cm反赤 | 画像6 |

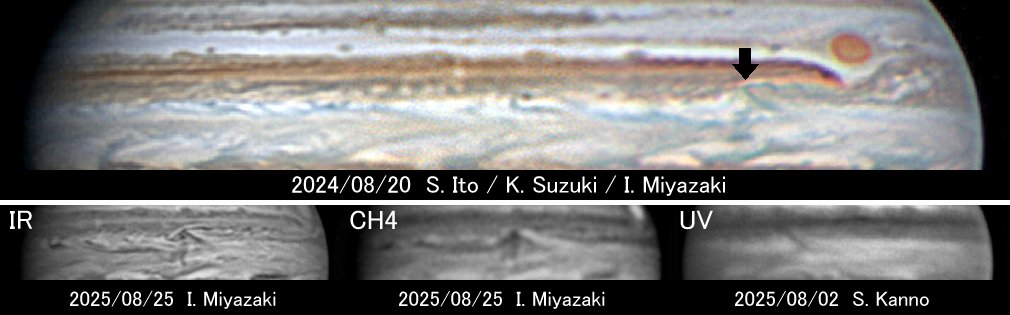

今月もEZsの攪乱領域であるSouth Equatorial Disturbance(SED)の活動が注目された。 後端部は月末で体系I=330°に位置し、SEBからEZsに伸びるfestoonのような暗条と、SEBnのリフトが特徴的である。 月半ばにはRSの北側を通過し、EZsの明部が明るく目立つようになったが、期待されたほどではなかった。

前方の領域では、青い突起やフィラメント模様が密集している。 これらは体系I=100°台でSEBnの突起として始まり、後方に進むにつれて乱れが大きくなる。 後端は体系Iに対して+1.2°/dayで後退しているが、体系I=240°より前方の青いフィラメント模様は、-1〜-2°/dayで前進していて、SEDは経度方向に拡大している。

SEDの領域は可視光だけでなく、赤外やメタンバンドでも大きく乱れている。 また、後端部のfestoonは紫外光でも明瞭で、SEDが木星大気層の広い範囲に影響していることをうかがわせている。

RSは体系II=58.0°(23日、菅野氏)でほぼ停滞していた。 9月には90日振動の後退期に入るため、再び後退が始まると思われる。 RS周囲の暗部や前方のSTrBはまだ残っているものの淡化傾向にあり、RS周辺は落ち着いた状況に戻りつつある。 後方のSEBでは、post-GRS disturbanceがやや活動的な状態が続いている。

拡幅したNEBは赤茶色で、ベルト内部ではリフト活動が活発である。 北部の白斑は、またひとつ増えて7個になった。 RSの北側ではWSCとWSEという2つの白斑が並んでいたが、今月後半に急に接近し、月末には互いに時計回りに回りながら合体を始めた。 9月初めにはひとつの白斑になってしまったようだ。

先月の月報でNN-LRS1が行方不明と書いたが、可視光で赤茶色をした姿と昨シーズンのドリフトの延長上にあることから考えて、体系II=275°にあるメタン白斑がNN-LRS1と考えるのが妥当なようだ。 一方、NN-WS6がまったく確認できない。 ドリフトチャートでは、5月頃にNN-LRS1と交差しているので、合の間に合体した可能性がありそうだ。

みずがめ座を逆行中の土星は、まもなく衝を迎える。 観測の好機にあるが、観測者の注意は木星と火星に向いているようで、報告数は伸び悩んでいる。

| 阿久津富夫 | (フィリピン) | 45cm反赤 | 画像3 |

| 阿久津弘明 | (北海道) | 28cm反赤 | 画像2 |

| 浅田 秀人 | (京都府) | 31cm反赤 | 画像14 |

| 石橋 力 | (神奈川県) | 31cm反赤 | 画像2 |

| 伊藤 了史 | (愛知県) | 30cm反赤 | 画像7 |

| 大杉 忠夫 | (石川県) | 30cm反赤 | 画像1 |

| 菅野 清一 | (山形県) | 30cm反赤 | 画像3 |

| 熊森 照明 | (大阪府) | 35cmSC赤 | 画像5 |

| 鈴木 隆 | (東京都) | 18cm反赤 | 画像2 |

| Abel, Paul | (英国) | 31cm反赤 | スケッチ2枚 |

| Grafton, Ed | (米国) | 35cmSC赤 | 画像4 |

環の傾きは3°を超え、6月末の極小時と比べて少し幅広くなった。 画像では、土星の両サイドでカシニの空隙が三日月状に弧を描いているのが容易にわかる。

衝が近くなり衝効果で環が明るく見える時期に入っているが、今ひとつ目立たない。 太陽に対する環の傾きが小さくなり、日が十分に当たらなくなってきたことが一因かと思われる。

土星本体は穏やかで変化は見られない。 衛星やその影が土星本体を経過する現象が頻繁に見られる。 1日のGrafton氏の画像では、土星の北極付近をタイタンが経過する様子が捉えられていて、タイタンが自身の大気による周縁減光で、ドーナツ状に見えている。

(9月3日 堀川)

【正誤表】

9月号345ページ 木星の項 左段 1段落目

誤) 下表の観測者から報告がた。 正) 下表の観測者から報告が寄せられた。

|

| 図1 SEDの活動 |

|---|

| 上) SEDの全景。矢印で示した後端部にfestoon状の暗部とSEBnのリフトが見られる。前端は図の左端のさらに先にある。下) 各波長で見たSED後端部。SEDの領域はどの波長でも乱れていて、木星大気層の広い範囲が影響を受けているようだ。 |