Monthly Report of the Jupiter-Saturn Section, July 2024

課長 堀川 邦昭 K.Horikawa

木星はアルデバランの北を順行中である。 猛暑が続くが天候は不安定で、夏の安定したシーイングはまだ先のようだ。 今月は下表の観測者から報告が寄せられた。

| 阿久津富夫 | (フィリピン) | 45cm反赤 | 画像22 |

| 石橋 力 | (神奈川県) | 31cm反赤 | 画像6 |

| 伊藤 了史 | (愛知県) | 30cm反赤 | 画像2 |

| 永長 英夫 | (兵庫県) | 35cmSC赤 | 画像24 |

| 大田 聡 | (沖縄県) | 30cm反赤 | 画像5 |

| 尾崎 公一 | (愛知県) | 44cm反赤 | 画像52 |

| 鈴木 邦彦 | (神奈川県) | 19cm反赤 | 画像9 |

| 堀川 邦昭 | (神奈川県) | 30cm反赤 | スケッチ16枚 |

| 宮崎 勲 | (沖縄県) | 40cm反赤 | 画像344 |

| Foster, Clyde | (ナミビア) | 35cmSC赤 | 画像32 |

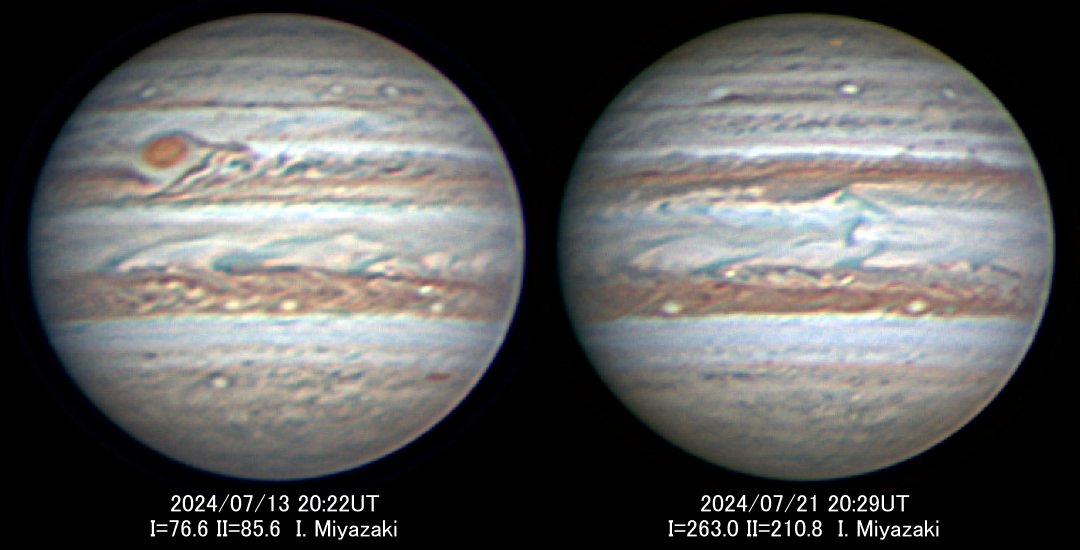

今シーズン注目されるのは、EZsの攪乱活動である。 体系II=200°台で青みの強い暗色模様や大小の白斑が入り乱れ、SEB北縁も大きく乱れている。 特徴的な模様は後端部にあるSEB北縁のリフトで、白雲がSEBからEZsに流れ込んでいるように見える。 月半ばにはEZsに巨大な白斑が形成されていて、SEBから白雲を引きずる様子は1970年代末のEZs ovalを彷彿とさせた。 この区間のSEB北縁は昨年から活動的で、体系Iに対して+1°/dayで後退している。 このような活動を、英国天文協会(BAA)ではSouth Equatorial Disturbance(SED)と呼んでいる。 月末にはリフトが閉塞して大白斑は衰えたが、EZsはまだ活動的な状況にある。 SEDはRSの北側を通過すると活動的になる傾向があるので、8月後半の活動に注目したい。

オレンジ色のRSは体系II=58.4°(30日、宮崎氏)でほぼ停滞している。 長径は11°台と小さいが、赤みが強く明瞭である。 10日前後に後方のSEBsが盛り上がり、フック形成かと思われたが、すぐに崩れてスロープとなり、前方のSTrBもほとんど濃化しなかった。 月末には暗色模様の淡化が進んで、RS周辺は再び落ち着いた状況に戻りつつある。 RS後方のSEBでは数個の白斑が見られるが活動は弱く、体系II=200〜300°台では静かな印象を受ける。

永続白斑BAはII=245.7°(25日、永長氏)にあり、薄茶色に濁って不明瞭である。 BAの前後に分かれていたSTBの暗部は、前方の暗部が伸長して連結し、一体になってしまった。 今後はBAが見やすくなるかもしれない。 北側のSTrBはRS前方でやや明瞭だが、その他の経度では淡化が進んでいる。 SSTBのAWOは7個で変わりない。 ドリフトも-1°/dayと昨シーズン並みだが、A7が加速、A8は減速して間隔が開きつつある。

NEBは赤茶色で幅広く、内部ではリフト活動が続く。 南縁からEZに伸びるfestoonは明瞭で、全周で10〜11本認められる。 北縁の白斑は、ひとつ増えて6個になった。 最も明瞭なものは、体系II=176.4°(21日、鈴木氏)にあるWSZである。

NEBの北側は総じて不活発で、目立つ模様は少ない。 NTBは淡化消失したままで、警戒されているoutbreakの兆候はない。 NNTBも淡く、NNTBsのジェットストリーム暗斑は少ない。 NNTZの3つのAWOは、体系II=71.7°(30日、宮崎氏)にNN-WS4が明るい白斑として目立つ。 また、メタンバンドでは体系II=285°付近に白斑があり、NN-WS6と思われる。 可視光では薄茶色の「しみ」のようで目立たない。 もうひとつのNN-LRS1はまだ確認できていない。

みずがめ座を逆行中の土星は、観測の好機にある。 今月は下表の観測者から報告が寄せられた。

| 阿久津富夫 | (フィリピン) | 45cm反赤 | 画像8、動画1 |

| 石橋 力 | (神奈川県) | 31cm反赤 | 画像1 |

| 伊藤 了史 | (愛知県) | 30cm反赤 | 画像5 |

| 尾崎 公一 | (愛知県) | 44cm反赤 | 画像19 |

| 熊森 照明 | (大阪府) | 35cmSC赤 | 画像5 |

| 鈴木 隆 | (東京都) | 18cm反赤 | 画像2 |

| 畑中 明利 | (三重県) | 40cm反赤 | 画像1 |

| Foster, Clyde | (ナミビア) | 35cmSC赤 | 画像33 |

| Grafton, Ed | (米国) | 35cmSC赤 | 画像5 |

| Olivetti, Tiziano | (タイ) | 50cm反赤 | 画像2 |

今シーズンは衛星やその影の土星面経過がしばしば捉えられている。 今月も16日にタイタンの土星面経過があったが、日本からは見ることのできない時間帯であった。 タイタンの公転周期は15.945日で、一公転でのズレは1時間半に満たない。 残念なことに、日本からの位置回りが悪い状況はしばらく続くようだ。

環は今年の極小を過ぎて徐々に開きつつあるが、その差はわずかでほとんどわからない。 土星本体は静かで、北半球は薄茶色、南半球は緑色系が基調と色調の違いが目を引く。 特に南極地方は暗青色で、北極地方と比べて著しく暗い。

(8月5日 堀川)

|

| 図1 RS周辺とSEDの活動 |

|---|

| 左) RS後部のSEBが大きく盛り上がったが、フック形成には至らなかった。右) EZsの大白斑、後方のSEBから白雲が流れ込んでいるように見える。 |