Monthly Report of the Jupiter-Saturn Section, June 2024

課長 堀川 邦昭 K.Horikawa

プレアデス星団とヒヤデス星団の間を順行中の木星は、日の出前の東天に姿を見せるようになり、新しい観測シーズンが始まった。 今月は下表の観測者から報告が寄せられている。

| 阿久津富夫 | (フィリピン) | 45cm反赤 | 画像1 |

| 尾崎 公一 | (愛知県) | 44cm反赤 | 画像2 |

| 宮崎 勲 | (沖縄県) | 40cm反赤 | 画像67 |

| Foster, Clyde | (ナミビア) | 35cmSC赤 | 画像15 |

2024-25シーズンが幕を開けた。 衝は12月7日で、観測の好機は秋から冬となる。 シーイングの悪い季節に入るが、南中高度は東京で77°と天頂近いので、相応に緩和されることを期待したい。

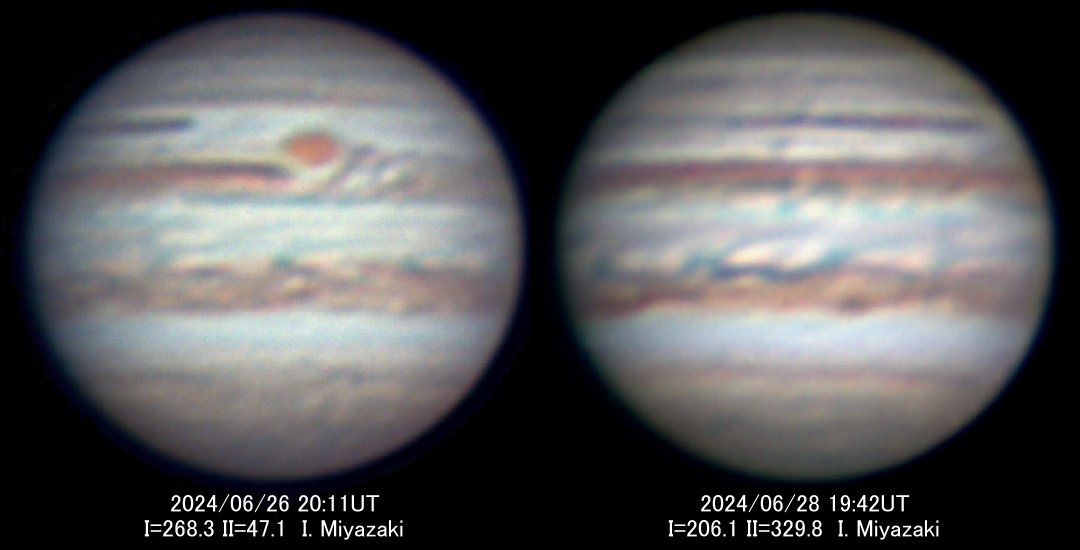

木星面では合の間に大きな変化はなかったようだ。 RSは体系II=56.2°(26日、宮崎氏)にあり、赤みが強くなった。 南縁に沿って暗部が貼りつくように残っているので、見た目には少し大きく感じる。 後部のフックはほとんど消失し、前方のSTrBも淡い。 3月末のフック再形成に伴う暗部の活動は、合の間に収束したようだ。 ただし、STrBは体系II=300°より前方では明瞭に残っていて、体系II=180°にあるSTBの前端まで続き、その前方は南へシフトしてSTBnと融合している。

永続白斑BAは体系II=260.5°(30日、宮崎氏)に進み、不明瞭な状態が続いている。 25日は前端部に大きな暗部があり輪郭を捉えることができたが、一時的であった。 STBの暗部は現在も2つに分かれている。 両者の間隔はかなり狭まった。 RS後方の淡化したSTB中には、よく目立つ青い暗斑が2つ見られる。

NEBはほぼ全周で幅広いベルトになった。 合の間にさらに拡幅が進んだようで、北縁は北緯20°まで拡大し、NTrZにあった白斑はすべてNEB北部に取り込まれてしまった。 長命な白斑WSZは体系II=180.1°(27日、宮崎氏)に位置する。

SEBも濃く幅広いベルトで、RS後方の白雲領域(post-GRS disturbance)は、規模は大きくないものの活動が続いている。

明るいEZでは濃く長く伸びたfestoonが多数見られる。 体系I=200°前後ではEZs〜SEBnが大きく乱れ、不規則な形の青い暗斑や白斑で満たされている。 この状況は赤外(IR)画像でより顕著である。

みずがめ座の土星は9日に西矩、30日には留となり、観測の好機に入った。 南中高度は50°近くに達する。 今月は下表の観測者から報告が寄せられた。

| 阿久津富夫 | (フィリピン) | 45cm反赤 | 画像22 |

| 伊藤 了史 | (愛知県) | 30cm反赤 | 画像3 |

| 尾崎 公一 | (愛知県) | 44cm反赤 | 画像23 |

| 熊森 照明 | (大阪府) | 35cmSC赤 | 画像3 |

| 鈴木 邦彦 | (神奈川県) | 19cm反赤 | 画像1 |

| 宮崎 勲 | (沖縄県) | 40cm反赤 | 画像13 |

| Foster, Clyde | (ナミビア) | 35cmSC赤 | 画像44 |

| Go, Christopher | (フィリピン) | 35cmSC赤 | 画像4 |

| Grafton, Ed | (米国) | 35cmSC赤 | 画像4 |

環の傾きは今月下旬に1.9°と、今年最小となった。 環の両端は鋭く尖り、カシニの空隙によってA環とB環の存在がわかるが、土星の前面では極めて細く分解できない。 その南側には環の影が幅広く見える。

阿久津氏は、19日の画像で、環の影が一様な黒ではなく、A環に相当する外側がやや淡く、B環の影との間にカシニの空隙を通り抜けた太陽光による、細い明帯の存在を捉えている。

土星本体では環の両側に明るいEZが広がり、北側には細いNEBが見られる。 高緯度にはNNTBと思われる濃いベルトがあり、NEBとの間にはNTBも見える。 南側のSEBは幅広く、南半分は緑色をしている。 南半球の高緯度にも淡いベルトがあり、北半球との対応関係で見てSSTBのようだ。

14日の画像では、土星のそばにタイタンが捉えられている。 日本では見ることができなかったが、タイタンの土星面経過も観測された。 15年毎にしか見るチャンスがない珍しい現象である。 タイタンの公転周期は15日なので、今後の観測のチャンスに期待したい。

(7月4日 堀川)

|

| 図1 今シーズンの木星面 |

|---|

| 左) RSは赤みが強く、フックはほぼ消失し、前方のSTrBも淡化した。右) SEB北部からEZsにかけて、青みのある暗斑や白斑で乱れている。 |