Monthly Report of the Jupiter-Saturn Section, April 2024

課長 堀川 邦昭 K.Horikawa

木星は西天低くなり、日没後のわずかな時間見られるだけで、観測シーズンはほぼ終了した。 今月は下記の観測者から報告が寄せられた。

| 伊藤 了史 | (愛知県) | 30cm反赤 | 画像4 |

| 鈴木 邦彦 | (神奈川県) | 19cm反赤 | 画像8 |

| 堀川 邦昭 | (神奈川県) | 30cm反赤 | スケッチ5枚 |

| 宮崎 勲 | (沖縄県) | 40cm反赤 | 画像88 |

| Foster, Clyde | (ナミビア) | 35cmSC赤 | 画像6 |

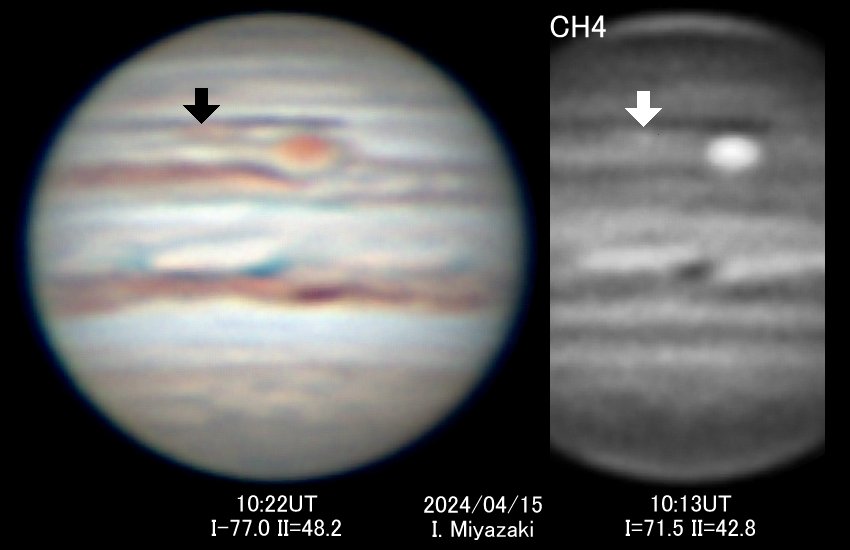

3月末に再生したRS後部のフックは今月も顕著であった。 RS前方ではSTrBの新たな暗部が伸長して、4月半ばには約30°の長さになり、準循環気流の第2波の活動が進行している。 15日の宮崎氏の画像を見ると、STrBの先端近くでSTBとの間の領域が赤みを帯びている。 この領域はメタンバンド画像でも明るく見えるので、今回の活動に伴って比較的大きなフレークが発生したようだ。 RSは観測条件の悪化で輪郭が不明瞭なため、フレークによる縮小の有無はわからない。 後退運動は3月下旬に止まり、体系II=54.8°(15日、宮崎氏)にある。

NEBの拡幅活動は木星面を周回し、概ね幅広く見えている。 しかし、RSの北側など、細く見えるところが数ヵ所で残っているし、通常の拡幅時であれば、NTrZの白斑はNEB北部に取り込まれて小窓のように並ぶが、今回はほとんどがNTrZに露出したままとなっている。 今回の活動は通常に比べると、拡幅に要する期間が長くかかり、規模も小さいようだ。 これは、NEB内部のリフト活動が南へ偏り、拡幅を引き起こす北緯13°付近のリフトがひとつだけだったことが原因かもしれない。

合は5月18日である。 2010年に発生したSEB攪乱は、1970年代以降、概ね3年+15年の周期で発生していて、次は2025年と予想されている。 今年は攪乱の前段階として、SEBが淡化する可能性があるが、今のところその兆候は見られない。 しかし、過去には合の間に淡化が進んだ例もあるので、合明けの木星面には注意したい。

土星は明け方の東天で高度を上げつつあり、日の出時の高度は20°を越えて、火星を追い抜いた。 今月は下記の観測者から報告が寄せられた。 まだ海外の観測がほとんどを占めるが、国内でも尾崎氏が一番乗りで観測をスタートした。

| 阿久津富夫 | (フィリピン) | 45cm反赤 | 画像2 |

| 尾崎 公一 | (愛知県) | 44cm反赤 | 画像6 |

| Foster, Clyde | (ナミビア) | 35cmSC赤 | 画像60 |

環の傾きは月末で+3.1°となった。 4月だけでも1°以上小さくなっていて、月初と月末の画像を比較しても細くなったことが容易にわかる。 そのため、カシニの空隙は環の両端付近でしか見ることができないし、スポークの有無も判別できない。 また、環は土星本体に比べて少し暗く見えている。 傾きが小さくなって、太陽光が十分に当たらなくなってきたのだろう。

土星本体では、明るく幅広いEZの両側に幅広いNEBと細いSEBが見える。 北半球はNEBを含めて赤茶色〜薄茶色をしているのに対して、南半球は緑色系の色調で薄暗い。

(5月5日 堀川)

【正誤表】

5月号土星の項 182ページ 3行目

誤) 今月の6°から現象の一途をたどり、正) 今月の6°から減少の一途をたどり、

|

| 図1 再生したフックと伸長するSTrB |

|---|

| 矢印で示した領域は赤みを帯びている。右のメタンバンド画像で明るく見えるので、この活動に伴ってRSから放出されたフレークと考えられる。 |