Monthly Report of the Jupiter-Saturn Section, November 2023

課長 堀川 邦昭 K.Horikawa

木星は3日に衝を迎えた。 月初めは温暖でシーイングの良い日が続いていたが、その後寒気が入ると急激に悪化し、真冬のような最悪レベルの日ばかりとなってしまった。 今月は下記の観測者から報告が寄せられた。

| 阿久津富夫 | (フィリピン) | 45cm反赤/35cm | SC赤 | 画像124 |

| 阿久津弘明 | (北海道) | 28cm反赤 | 画像4 | |

| 浅田 秀人 | (京都府) | 31cm反赤 | 画像28、展開図1 | |

| 安達 誠 | (滋賀県) | 36cm/60cm反赤 | スケッチ25枚 | |

| 石橋 力 | (神奈川県) | 31cm/20cm反赤/8cm屈赤 | 画像28 | |

| 伊藤 了史 | (愛知県) | 30cm反赤 | 画像50 | |

| 大杉 忠夫 | (石川県) | 30cm反赤 | 画像2 | |

| 岡村 修 | (兵庫県) | 28cmSC赤 | 画像19 | |

| 尾崎 公一 | (愛知県) | 44cm反赤 | 画像187 | |

| 風本 明 | (京都府) | 31cm反赤 | 画像27 | |

| 菅野 清一 | (山形県) | 30cm反赤 | 画像20 | |

| 熊森 照明 | (大阪府) | 35cmSC赤 | 画像5 | |

| 鈴木 邦彦 | (神奈川県) | 19cm反赤 | 画像51、動画1 | |

| 鈴木 隆 | (東京都) | 18cm反赤 | 画像7 | |

| 畑中 明利 | (三重県) | 40cm反赤 | 画像3 | |

| 堀内 直 | (京都府) | 40cm反赤 | 画像6 | |

| 堀川 邦昭 | (神奈川県) | 30cm反赤 | スケッチ52枚 | |

| 三品 利郎 | (神奈川県) | 20cm反赤 | 画像50 | |

| 宮崎 勲 | (沖縄県) | 40cm反赤 | 画像441 | |

| 米山 誠一 | (神奈川県) | 32cm反赤 | 画像9 | |

| Abel, Paul | (英国) | 31cm反赤 | スケッチ10枚 | |

| Fattinnanzi, Cristian | (イタリア) | 36cm反赤 | 画像2 | |

| Foster, Clyde | (ナミビア) | 35cmSC赤 | 画像19 | |

| Go, Christopher | (フィリピン) | 35cmSC赤 | 画像80 | |

| Olivetti, Tiziano | (タイ) | 50cm反赤 | 画像20 | |

| Pellier, Christophe | (フランス) | 31cm反赤 | 画像8 |

木星面ではまたもや閃光現象が観測された。 15日12:41UTに、宮原正育氏(北海道)が撮像中に閃光を捉えた。 発生位置はI=350°、南緯7°のEZsで、継続時間は2秒(鈴木邦彦氏の見積り)であった。 8月の閃光に比べると継続時間に大きな差は見られないが、輝度は明らかに小さかった。 なお、今回も衝突痕は残らなかった。 閃光現象は2010年以降11件目で、1年のうちに複数回発生したのは、2021年に続いて3回目である。 また、直近は3件連続で日本で観測されている。

NEBでは相変わらず活発なリフト活動が続いている。 多くはベルト南縁での活動だが、月末に体系II=100°付近に見られるリフトは、NEB中央部の北緯13°付近に位置する。 10月に局所的拡幅域で発達し、NTrZにリング暗斑を生成したリフトと同一で、体系IIに対して-2.2°/dayで前進している。 このリフトの活動により、局所的拡幅域は北縁の膨らみがしぼんで11月初めには通常のベルト幅に戻ってしまった。 拡幅は解消したかに思われたが、13日頃から体系II=175.9°(28日、宮崎氏)にある大きなバージからNTrZに茶色いストリークが伸び始め、NEB北縁が活動的になっている。 この領域の活動には引き続き注意が必要だ。

周囲を暗部に囲まれているRSは、やや淡いがオレンジ色で明瞭である。 経度は体系II=46.1°(26日、伊藤氏)でほとんど変わっていないが、21日以降、RS bayの小リフト(chimny)が口を開いているので、新たな後退期に入ったようだ。 近年、縮小傾向に拍車がかかっているRSだが、今シーズンの平均長径は11.5°で、昨シーズンを下回って、観測史上最小を更新している。

永続白斑BAはRS南を抜けて前方へ出た。 9月末からとても不明瞭になっていたが、周囲の暗い縁取りが復活して見やすくなった。 長径は9.8°と以前に比べてひと回り大きくなり、縮小したRSとほとんど変わらない。

STBの暗部はBAの前後に二分されている。 前方の暗部は今年初めにDS7とWS6の2つの暗部が合体したもので、現在も前半は濃く後半は淡いので、連結したままの状態を保っているようだ。 この暗部の前方にはSTBnに沿って大量のジェットストリーム暗斑が見られる。 今月はDS7の前端部が崩れて暗斑群に分解する様子が観察された。 また、WS6の前端部からも暗斑が放出されているようで、暗部の前方は両方から供給された暗斑が混じり合って混沌とした状況にある。

SPRでは体系II=290°付近にあるS4-LRS1と呼ばれる長命な褐色白斑(AWO)が、別の小白斑と接近、15日頃に合体したようだ。

土星は4日にみずがめ座で留となり、順行に転じた。 木星に比べて視直径が小さく高度も低いので、シーイング悪化の影響は大きい。 今月は下記の観測者から報告が寄せられた。

| 阿久津富夫 | (フィリピン) | 45cm反赤 | 画像5 |

| 石橋 力 | (神奈川県) | 31cm反赤 | 画像1 |

| 伊藤 了史 | (愛知県) | 30cm反赤 | 画像7 |

| 熊森 照明 | (大阪府) | 35cmSC赤 | 画像3 |

| Abel, Paul | (英国) | 31cm反赤 | スケッチ1枚 |

| Foster, Clyde | (ナミビア) | 35cmSC赤 | 画像14 |

| Go, Christopher | (フィリピン) | 35cmSC赤 | 画像6 |

| Olivetti, Tiziano | (タイ) | 50cm反赤 | 画像8 |

今月のスポークの観測は22日のOlivetti氏による1件のみであった。 画像ではB環上に小さな円い模様が2個捉えられている。 これまで同様、環が公転により土星の前面に回り込んでくる側であった。 環は西矩の頃に比べると少し開いているが、本体よりもかなり暗い。

土星面ではNEBとNTBが目立つ。 中間に見える細い縞は、淡化していたNEBnと思われる。 ゾーンではEZが明るいクリーム色で、その他はゾーン毎に色調が異なっている。 南半球では、環の南にEZ南縁が細く見え、その他は薄暗い緑灰色だが、SEBsは少し赤みを帯びて見えるようになった

(12月3日 堀川)

|

| 図1 11月15日の閃光現象 |

|---|

| 右側の輝点が小天体の衝突による閃光。南側にはRSが顔を出している。鈴木邦彦氏による撮像動画のスクリーンショットで、画像処理は施されていない。 |

|

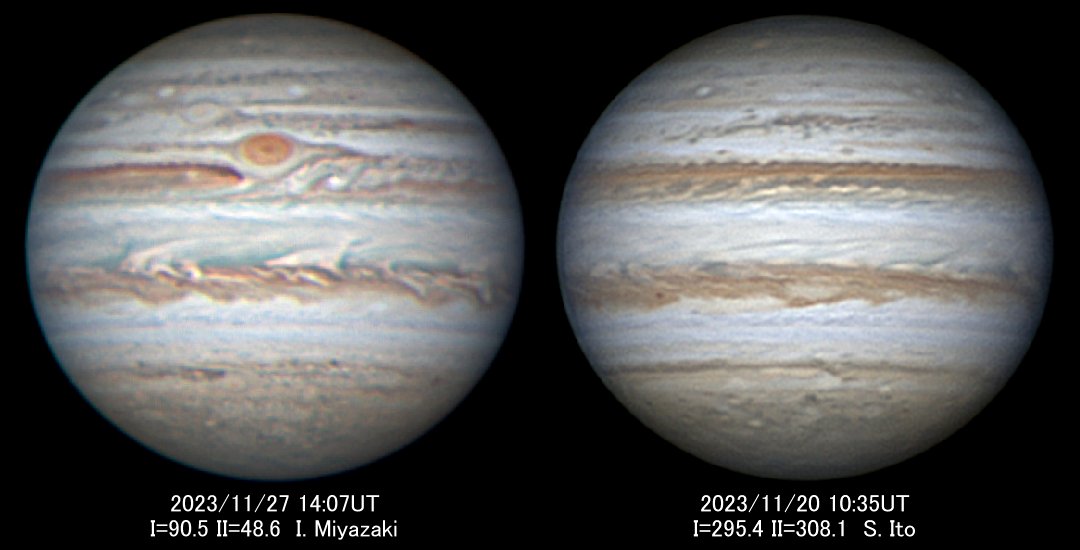

| 図2 今月の木星面 |

|---|

| 左) RSは南にアーチがかかり、前方にストリーク(STrB)が長く伸びる。左上には異様に大きなBAが見える。活動的なNEBにも注目。右) STBの暗部(DS7)が崩壊して、STBnの暗斑群が生成されている。暗部の北縁にはWS6由来の暗斑も見える。 |