Monthly Report of the Jupiter-Saturn Section, February 2018

課長 堀川 邦昭 K.Horikawa 幹事 伊賀 祐一 Y.Iga

木星はてんびん座を順行中で、6日に西矩を迎えた。 今冬は厳しい寒さが続き、シーイングも例年以上に悪かった。 通常、2月半ばを過ぎて寒さが緩むと、好シーイングの夜が現れ始めるのだが、今年はまだそれがない。 今月は下記の観測者から報告が寄せられている。

| 阿久津富夫 | (茨城県) | 35cmSC赤 | CCD画像39 |

| 浅田 秀人 | (京都府) | 31cm反赤 | CCD画像2 |

| 安達 誠 | (滋賀県) | 31cm反赤 | スケッチ10枚 |

| 石橋 力 | (神奈川県) | 31cm反赤 | CCD画像1 |

| 永長 英夫 | (兵庫県) | 30cm反赤 | CCD画像75、展開図11 |

| 大杉 忠夫 | (石川県) | 25cm反赤 | CCD画像3 |

| 大田 聡 | (沖縄県) | 30cm反赤 | CCD画像4 |

| 菅野 清一 | (山形県) | 30cm反赤 | CCD画像1 |

| 熊森 照明 | (大阪府) | 35cmSC赤 | CCD画像12 |

| 小澤 徳仁郎 | (東京都) | 35cmSC赤 | CCD画像1 |

| 堀内 直 | (京都府) | 40cm反赤 | CCD画像6 |

| 堀川 邦昭 | (神奈川県) | 30cm反赤 | スケッチ23枚 |

| 宮崎 勲 | (沖縄県) | 40cm反赤 | CCD画像11 |

| 米山 誠一 | (神奈川県) | 30cm反赤 | CCD画像8 |

| Foster, Clyde | (南アフリカ) | 35cmSC赤 | CCD画像17 |

| Go, Christopher | (フィリピン) | 35cmSC赤 | CCD画像53 |

| Maxson, Paul | (米国) | 25cmMC赤 | CCD画像33 |

| Olivetti, Tiziano | (タイ) | 50cm反赤 | CCD画像20 |

| Pellier, Christophe | (フランス) | 31cm反赤 | CCD画像7 |

| Wesley, Anthony | (オーストラリア) | 33cm反赤 | CCD画像16 |

木星面では、南熱帯攪乱(S. Tropical Disturbance)とRSの会合が進行中である。 しかし、期待される攪乱前端のRS前方へのジャンプはまだ観測されていない。 1月に急加速した攪乱前端は、2月初めにRS bayの後端に到達したが、減速して元のドリフトに戻ってしまったため、RS本体への到達が遅れている。 それでも両者の間隔は着実に狭まっており、2月末の画像を見ると接触するのは時間の問題という印象を受ける。 オレンジ色で明瞭なRSは体系II=286.6°(26日、Go氏)で、今月はほぼ停滞していたが、3月に入ると固有の90日振動の後退期に再び入るので、会合が急速に進展する可能性がある。

攪乱は全長が30°あり、SEBsが厚く盛り上がって南縁はやや乱れている。 STrZには暗斑も見られ、漂うように前進してRSの南へと吸い込まれていく。 後端の暗柱は月初めは明瞭であったが、月末には淡くなっている。 不規則な動きを見せる前端とは異なり、後端のドリフトは-0.1°/dayで一定である。

STBでは、体系II=64.7°(23日、永長氏)にある永続白斑BAとSTB Ghostの衝突現象が始まった。 4日、Wealey氏は体系II=110.5°のSTB Ghost後端付近に小白斑が出現しているのを捉えた。 白斑は可視光ではそれほど目立つものではなかったが、赤外光では輝度があり、メタンバンドではBAを上回る明るさであった。 その後、白斑は東西に流れて、攪乱模様を発達させた(STB Ghost outbreak)。 この活動によりSTB Ghost内の明暗が増幅し、ベルトの一部へと濃化した。 月末には元々BA後方に接していた暗斑(STB Remnant)と連結して、BAから後方に尻尾のように伸びる長さ40°のベルト・セグメントになりつつある。

近年のSTBはほぼ全周で淡化消失しており、長さ数十度のセグメントが常に3つ存在する。 これらは暗いベルトの断片のこともあれば、STB Ghostのような青いフィラメント領域のこともあり、南温帯流(ST Current)に乗って-0.5°/day程度で前進し、この緯度帯で最も動きの遅いBAに衝突する。 その後はBA後方に伸びるSTBの断片となり、前後に暗斑群を放出しながら徐々に短縮して行く。 これまでBAの後方に接していた暗斑(STB Remnant)は、STB Ghostのひとつ前に形成されたセグメントで、2013年3月にBAに衝突した後、短縮したものである。 STBではこのような活動サイクルが20年以上も続いており、今回の衝突は2000年以降で4回目となる。

今後はベルト化したSTB GhostがBAの後方に長く伸びて見えることになるだろう。 また、衝突したことでBAは押されて加速し、-0.5°/day程度のドリフトになると思われる。 さらに1年くらい経過すると、前方のSTBnや後方のSTBsにジェットストリーム暗斑群が見られるようになり、新たなセグメントの元となる暗斑がBA前方に出現すると予想される。

土星はいて座にあり、南斗六星の先端付近を順行中である。 赤緯は-22°と最も南に下がった位置にある。 南半球の観測者から今シーズン最初の報告が寄せられている。

| Foster, Clyde | (南アフリカ) | 35cmSC赤 | CCD画像3 |

現在、土星の環の傾きは+26°と最も北に開いている。 土星本体は環の中にすっぽりと収まり、A環が外側を取り巻いている。 A環、B環ともほぼ一様で、異常はまったく見られない。 幅広く見えるカシニの空隙の最南部を通して青白い色をした土星の南極地方が顔をのぞかせている。

土星本体も昨シーズン末と概ね状況は変わっていない。 クリーム色のEZが最も明るく、NEBは二条に分離して南組織が濃い。 その北に見られる緑色のベルトはNTBと思われる。 北極地方は同心円状の暗い色調で覆われているが、外側の領域は暗いオレンジ色をしている。 この領域は時々赤みを帯びることがあり、最近では2014年に見られた。 これからどのような変化を見せるか、注目したい。

(3月4日 堀川)

|

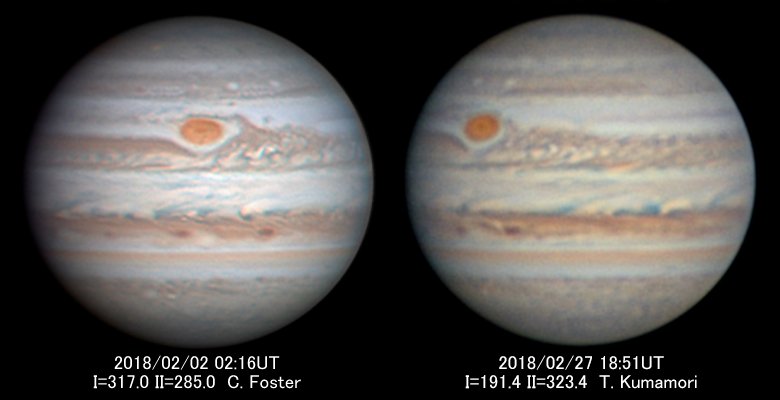

| 図1 南熱帯攪乱と大赤斑の会合 |

|---|

| 2月初め(左)と2月末(右)の状況。RS本体と攪乱前端の暗柱の間隔が狭くなっているのがわかる。両者の接触は間近と思われる。 |

|

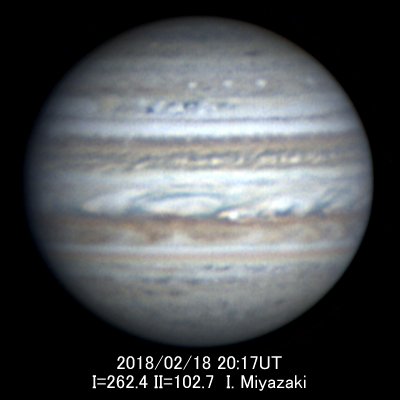

| 図2 STB Ghostのoutbreak |

|---|

| 中央でSTB Ghostが大きく乱れている。左端にBAがある。 |

|

| 図3 BAとSTB Ghostの衝突 |

|---|

| 淡いフィラメント領域だったSTB Ghostが濃度を増してベルト化する様子がわかる。 |

|

| 図4 STBの活動サイクル |

|---|

| ひとつのサイクルは約10年継続する。現在は3.が進行中。 |