Monthly Report of the Jupiter-Saturn Section, November 2012

課長 堀川 邦昭 K.Horikawa 幹事 伊賀 祐一 Y.Iga

木星は12月3日におうし座で衝を迎えている。 天頂近くまで昇るので、地平付近の悪気流の影響はないものの、季節が冬へ向かうにしたがって、シーイングは悪化の一途をたどっている。

今月は下記の観測者から報告が寄せられている。 この他に、阿久津からNEB北縁で起こった白斑の合体現象の組画像をお送りいただいた。

| 阿久津富夫 | (フィリピン) | 35cmSC赤 | CCD画像159、動画1 |

| 池村 俊彦 | (愛知県) | 38cm反赤 | CCD画像1 |

| 石橋 力 | (神奈川県) | 31cm反赤 | CCD画像13 |

| 岩政 隆一 | (神奈川県) | 35cmSC赤 | CCD画像16 |

| 大田 聡 | (沖縄県) | 30cm反赤 | CCD画像1 |

| 菅野 清一 | (山形県) | 30cm反赤 | CCD画像9 |

| 熊森 照明 | (大阪府) | 28cmSC赤 | CCD画像8 |

| 小澤 徳仁郎 | (東京都) | 32cm反赤 | CCD画像9 |

| 林 敏夫 | (京都府) | 35cmSC赤 | CCD画像2 |

| 堀川 邦昭 | (神奈川県) | 30cm反赤 | スケッチ21枚 |

| 三品 利郎 | (神奈川県) | 20cm反赤 | CCD画像15 |

| 宮崎 勲 | (沖縄県) | 40cm反赤 | CCD画像6 |

| 山崎 明宏 | (東京都) | 31cm反赤 | CCD画像2 |

| 吉田 智之 | (栃木県) | 30cm反赤 | CCD画像7 |

| 米山 誠一 | (神奈川県) | 25cm反赤 | CCD画像33 |

| Abel, Paul | (英国) | 20cm反赤 | スケッチ9枚、展開図1 |

| Go, Christopher | (フィリピン) | 28cmSC赤 | CCD画像52 |

| Pellier, Christophe | (フランス) | 25cm反赤 | CCD画像27 |

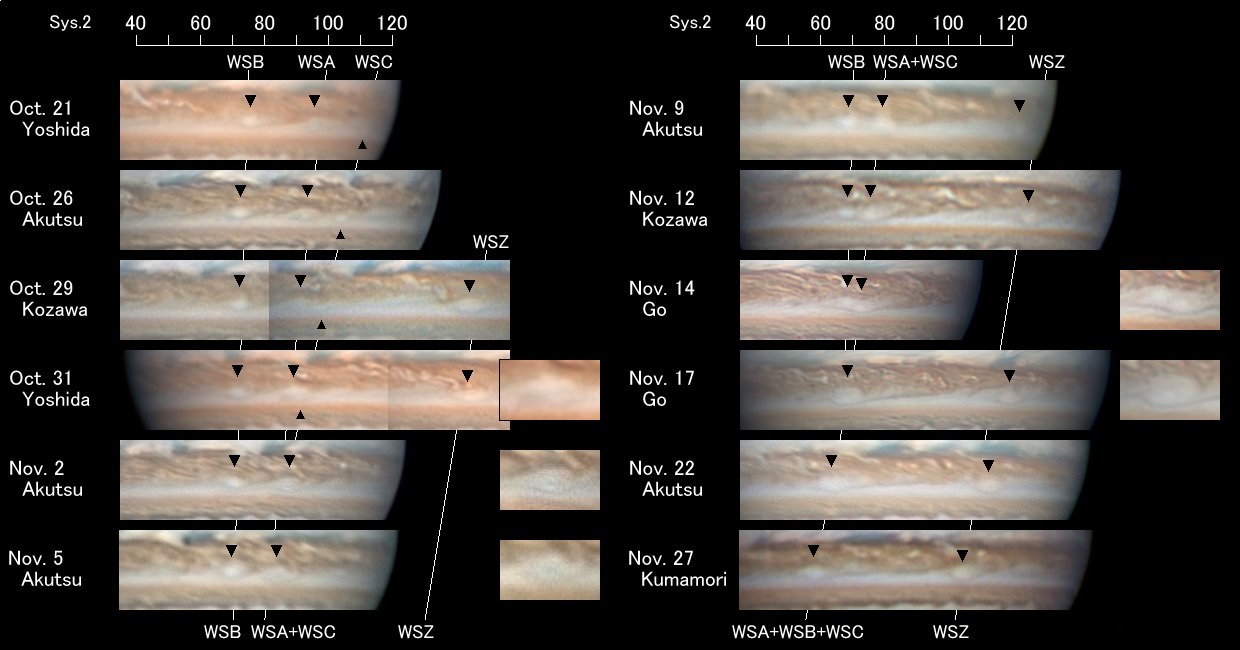

NEBでは、10月末から11月にかけて、北縁の高気圧的な白斑が多重衝突を起こして注目されている。 NEB北縁の白斑は8月頃から目につくようになり、10月には体系II=60〜180°の範囲に明瞭なものが3個確認されている。 これらの白斑は先頭から順にWSB、WSAと命名されており、最後尾の白斑は1997年から存続する長命なWSZである。 先頭のWSBは体系IIに対してほとんど動かなかったが、WSAとWSZは-1°/day程度のスピードで前進していたため、9月初めには約70°も離れていたWSBとWSAは、10月半ばには30°まで接近し、11月中の衝突が予想された(前月の課報参照)。

この間、10月初めにWSZのすぐ前方で別の白斑(WSC)が出現した。 WSCは長径が5°に満たない小白斑であったが、この緯度では類を見ない-2.5°/dayという大きな前進速度(自転周期で9h54m相当)を持っていた。 おそらく他の白斑よりもやや北側にあったことで、NTBsのジェットストリームに向かう強い速度勾配に支配されていたものと思われる。 そのため、WSCは急速にWSAに接近し、10月31日からWSAとの衝突が始まった。 これまでこの緯度で何度も観測されてきた白斑同士の衝突・合体現象と同じように、WSCはWSAの北側から時計回りに回り込んでおり、合体した白斑の内部には灰色の渦巻き模様が複雑に変化する様子が捉えられている。 この灰色渦巻きは、11月5日頃まで見られたが、9日には元の明るい白斑に戻っている。

この時点でWSA+WSCの合体白斑は、前方のWSBに約12°まで近づいていたため、休む間もなくWSBとの衝突・合体が始まった。 13日にはWSA+WSCが北へ移動し始め、14日のGo氏の画像では、両者が互いに回り合おうとしている瞬間が鮮明に捉えられている。 その後、両者は17日までにひとつの大きな白斑(WSA+WSB+WSC)に統合した。 WSA+WSB+WSCは合体当初、WSZの倍ほども大きかったが、しだいに凝集し、11月末にはWSZとほぼ同じ大きさと明るさを持つ白斑となっている。

今回、それぞれスピードの異なる3つの白斑が次々に合体したのだが、面白いことに合体した白斑はWSAと同じドリフトで前進をしている。 もし、WSBのように体系IIに対して動かなければ、年末にはWSZとの衝突が見られるはずだったが、同程度のスピードで動いているため、当分の間、追いつくことはなさそうだ。

NEBは今シーズン初めにピークとなっていた北半球の大変動により大きく拡幅し、幅広いベルトとなったが、今月は北縁が不明瞭な区間が現れており、特に前述の合体白斑からRSまでの区間で著しい。 近年のNEBは4〜5年の周期で太さが変化しているが、早くも北縁が後退してベルトが細くなる時期に入ったようだ。

長期的に縮小傾向にあるRSの長径は、2000年以降15〜16°で推移して来たが、今年は9月末と10月末に一時的ではあるが、約13°まで小さくなっており、縮小に拍車がかかっているようだ。 11月のRSは14〜15°とやや回復しているが、周期的に変化していることも考えられるので、今後の変化に注意が必要である。 1665年から1713年まで観測されたカシニの斑点は、RSによく似たSTrZ中の暗斑だった。 長径は12°とRSよりも小ぶりで、形も丸みを帯びていたと言われているが、今年のRSはカシニの斑点とほぼ同じサイズになりつつあることになる。

BAと後続の一連の模様はRSの南を通過して前方へ抜けた。 STBの低気圧的明部(CW1)が変形して少し不明瞭になった以外は、特に変化は見られない。 現在は、本来のSTBである濃化区間がRSのすぐ後方に迫っている。

北半球の大変動に伴って薄暗くなったEZは、徐々に明るさを取り戻しつつあり、経度によってはEBが淡化して不明瞭になっている。

(12月4日 堀川)

|

| 図1 NEB北縁の白斑同士による多重衝突 |

|---|

| 3つの白斑が次々と衝突・合体する様子をまとめた組画像。10月末〜11月初めにWSAとWSCが、11月半ばにはWSAとWSBが合体した。経度はWSAの位置に合わせてある。 |

|

| 図2 多重衝突したNEB北縁の白斑のドリフトチャート |

|---|

| 9月から11月におけるWSA、WSB、WSC、WSZの経度変化。合体後の白斑は、WSAの前進速度を引き継いでいることに注目。 |