Monthly Report of the Jupiter-Saturn Section, July, 2005

課長 堀川 邦昭 K.Horikawa 幹事 伊賀 祐一 Y.Iga

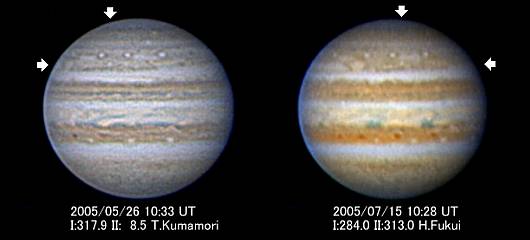

木星は2日に東矩を過ぎ、夕暮れの西南天へと移っている。 10月の合までまだ3ヶ月近くを残しているが、日没後高度を失うのが速いためすでにシーズン終盤の感がある。 今月は下記の観測者から報告を受けた。 なお、宮崎氏の報告には6月の画像8が含まれる。

| 阿久津弘明 | (北海道) | 28cm反赤 | CCD画像2 |

| 永長 英夫 | (兵庫県) | 25cm反赤 | CCD画像17、展開図2 |

| 瀧本 郁夫 | (香川県) | 31cm反赤 | CCD画像14 |

| 富田 安昭 | (群馬県) | 25cm反赤 | CCD画像1 |

| 林 敏夫 | (京都府) | 35cmSC赤 | CCD画像3 |

| 福井 英人 | (静岡県) | 25cm反赤 | CCD画像11 |

| 堀川 邦昭 | (神奈川県) | 16cm反赤 | スケッチ4枚 |

| 三品 利郎 | (神奈川県) | 20cm反赤 | CCD画像1 |

| 宮崎 勲 | (沖縄県) | 40cm反赤 | CCD画像38 |

| 柚木 健吉 | (大阪府) | 20cm反赤 | CCD画像21 |

| 米山 誠一 | (神奈川県) | 20cm反赤 | CCD画像1 |

木星面は今月も概ね穏やかである。 RSは体系II:103.0°(11日、宮崎氏)にあり、核状に濃い中心部と明瞭な外縁を持つ。 宮崎氏の見積りによると同日のRSの長径は15.7°しかなく、一段と小振りになったように感じる。 前方のSEB南縁に見られるprojection状の暗色模様は今月もRSに衝突し続けているようだが、RS本体は前後に軽微なブリッジやstreakが見られるもののほとんど影響を受けていない。 RS前方にあるSTrZのリング暗斑はかなり淡くなり、条件が良くないとリングとして捉えるのは難しい。 位置は23日に体系II:76.6°(宮崎氏)で、これまでとは逆にわずかに前進したようである。

BAは体系II:286.8°(17日、永長氏)にあり、大型の白斑として良く目立つ。 今月はSSTBに見られる5個の小白斑(A1〜A5)のうちA2とA3の間にある低気圧性の細長い明るい領域(FFR)が南側を通過したが、特に変化は認められなかった。 今シーズン活動的なSTBnのジェットストリームでは、今月もBA前方のSTBn濃化部から新たに5個前後の暗斑が出現している。 また、北半球のNNTBsでも体系II:260〜310°付近で、ジェットストリーム暗斑の新たな一群が形成された。

BA後方では注目すべき白斑の加速現象が観測されている。 この白斑はBA後方に伸びるSTB濃化部の南縁に接する小白斑で、元々はBAよりもわずかに長い9h55m24.6s(-0.39°/day)という典型的な南温帯流の自転周期を持っていたが、6月末に突然加速し、-0.90°/dayというスピードへと変化した。 これは自転周期に換算すると9h54m03.6sとなり、SSTBの小白斑と同じ南南温帯流に属する値である。 この間の画像を見ると、白斑の後方からSSTBの小白斑A4とA5の間にある低気圧性の細長い明部(FFR)が迫っており、ちょうど6月末に前端が白斑の南に達している。 その後、白斑はFFRの前端に「引っかかる」ような状態でトラップされ、両者は一緒に前進するようになった。 一方、A2とA3の間にも同様のFFRがあり、4月から5月にかけて白斑の南側を通過したが、この時はFFRの南北幅が狭かったためか影響は見られなかった。 南南温帯流は時々南温帯流の緯度を侵食することが知られているが、今回の加速運動はこれと同種の現象と考えられる。

(8月5日 堀川)

|

| 図1 STB南縁の白斑 |

|---|

|

| 図2 STB南縁の白斑のドリフトチャート |

|---|